La Cappella del Corporale: respiro d'arte e misticismo

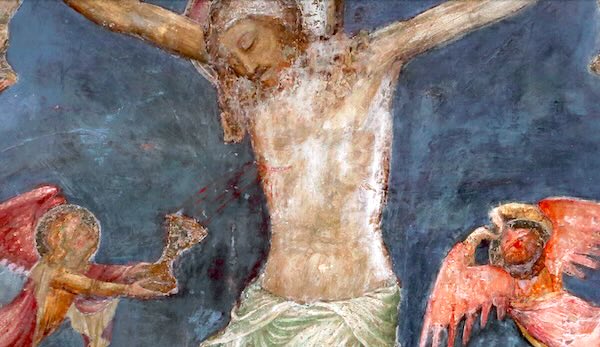

Crocifissione, Cappella del Corporale

"È l’ammirevole Santuario dove l’uomo è nutrito dal Pane degli angeli" (San Bernardo di Chiaravalle)

Entrare nella Cappella del Corporale non significava solo celebrare il passato. Quello splendido ciclo pittorico che riempiva le pareti era più che una semplice decorazione. Dalla profezia biblica sull’eucaristia, con il sacerdote Melchisedek, che dona pane e vino al patriarca Abramo di ritorno da una battaglia, alla visione dell’ostia celeste a cui anela il cavaliere dell’Apocalisse, i fedeli si trovavano riuniti in preghiera per attuare nella santa messa ciò che stava lì rappresentato: in quel momento, essi erano la memoria di quel passato, ma anche del futuro.

Fu allora che la devozione popolare si prodigò ad esaltare il potere dell’eucarestia, così da riportare alla ragione tutti gli ignoranti e i vacillanti nella fede. In ogni cattedrale, chiesa o monastero, si celebrava il mistero della Passione di Cristo, cuore della fede cristiana, che tanti racconti apocrifi, scritti e orali, avevano cercato di illuminare. Primo fra tutti la storia di quel Giuseppe d’Arimatea, discepolo segreto di Gesù, che era entrato nell’immaginario popolare del medioevo. Era il tempo in cui la madre Chiesa raccontava ai suoi figli, caduti nel sonno del peccato e dell’eresia, la sua storia e il senso vero delle storie del mondo per guidarli sicuri verso il Paradiso.

Giuseppe d’Arimatea e il vaso della Passione, particolare

Per questo l’artista Ugolino di Prete Ilario, coadiuvato dai teologi domenicani, non esitò a raffigurarlo proprio dietro l’altare della cappella, nella scena della Deposizione. Qui, accanto a Maria ripiegata sul volto del figlio, si trovano le donne, l’apostolo Giovanni e Nicodemo che si stringono attorno al corpo senza vita di Gesù, disteso sopra il sudario; una delle donne porta con sé un vaso contenente oli profumati per ungere, secondo l’usanza dei Giudei, il Signore prima della sepoltura. Sulla destra invece, davanti alla Maddalena che sta baciando i piedi del Salvatore, appare Giuseppe d’Arimatea ,mentre stringe tra le mani il suo prezioso vaso ancora aperto. Lo sguardo è rivolto ai due personaggi che stanno per chiudere il sepolcro.

Secondo i vangeli canonici fu proprio il discepolo Giuseppe, membro del Sinedrio, a deporre in un “sepolcro nuovo” il corpo di Cristo. Ma prima di chiudere la tomba - racconta il vangelo apocrifo di Nicodemo (II secolo d.C.) - Giuseppe “lavò quel corpo e poi raccolse in un vaso eccellentissimo, come fosse un tesoro inestimabile, lo stesso sangue sgorgato dalle mani, dai piedi e dal costato trafitto del Signore”, affinché nessuna goccia andasse perduta. Unico fra tutti i discepoli, Giuseppe pensò di fare cosa buona e giusta chiedendo con coraggio a Pilato il permesso di togliere Cristo dalla croce e dargli una degna sepoltura. E così fece. Con l’aiuto di Nicodemo, si prese cura delle venerabili spoglie del caro Maestro, custodendole con amore insieme al sangue della crocifissione, raccolto proprio in quel vaso, “che depose accuratamente accanto al corpo del Signore”.

Da Gregorio di Nazianzo a Giovanni Crisostomo, da Beda il Venerabile ad Amalario di Metz, da Innocenzo III ad Anselmo d’Aosta, tutti i più grandi teologi parlarono del “discepolo di Gesù”, tramandato da quegli scritti apocrifi che nel medioevo avevano acquistato il prestigio e l’autorevolezza di un testo evangelico. Scritti che ispirarono persino la leggenda cristiana del santo Graal(“Joseph d’Arimathie”) di Robert de Boron e, prima ancora, di Chrétienne de Troyes.

Leggenda del Graal

Furono proprio i romanzi epico-cavallereschi a permeare la fede e la spiritualità del tempo che vide nella vicenda di Giuseppe d’Arimatea e del suo vaso una sorta di storia simbolica del cristianesimo e dell’eucarestia. Qui si narra del cavaliere Perceval che nel suo lungo e periglioso viaggio alla ricerca del santo Graal(il calice dell’Ultima Cena) andato perduto, s’imbatté in un evento misterioso: l’incontro con un re colpito da una ferita sanguinante che stava lentamente avvicinandosi alla morte. Solo la compassione del cavaliere verso i tormenti del re, sofferente come il Cristo in croce, unita al potere miracoloso del santo Graal, avrebbe potuto guarirlo dalla malattia, restituendo a lui e al suo regno sterile e desolato una nuova vita. Durante un banchetto nel castello apparve finalmente il sacro oggetto, scortato dagli inservienti e da due ceri accesi. Dal meraviglioso calice, in cui Cristo celebrò l’Ultima Cena, uscì Giuseppe d’Arimatea con il suo prezioso vaso e dal vaso un Cristo passionato che distribuiva l’eucarestia ai presenti.

Ed ecco allora che il vaso tenuto in mano da Giuseppe d’Arimatea nella scena della Deposizione non rappresentava un semplice particolare. Esso era diventato infatti il simbolo per eccellenza della Passione di Cristo, tramandato fin dai primi secoli del cristianesimo dagli apocrifi e dalla leggenda del Graal nata per essere la trasposizione letterario-simbolica del mistero dell’eucarestia. Infatti, secondo il celebre romanzo, Cristo apparve a Giuseppe in prigione, sepolto vivo dai Giudei nel suo stesso sepolcro dove era stato deposto il Signore prima della sua resurrezione, e consegnandogli il vaso gli disse: “Nessuno conosce il grande amore che provo per te(Giuseppe) dal giorno in cui mi deponesti dalla croce…Tu mi hai amato segretamente, e io te certissimamente”. Poi aggiunse: “Questo è il vaso nel quale si farà il sacrificio…per servirmi e per celebrare il sacramento in mio nome”.

Deposizione, particolare

In quel vaso, prefigurazione dell’eucarestia, il discepolo conservò “il sangue colato dalle piaghe di Cristo”, ovvero quel frutto benefico della Passione capace di redimere gli uomini, purificandoli e guarendoli dai mali del mondo. Era il potere donato a tutti coloro di certissima fede che avrebbero custodito nell’intimo del proprio cuore, come in un vaso interiore, gli stessi sentimenti di pietà e di compassione per le sofferenze di Cristo che ebbe Giuseppe d’Arimatea. Il Salvatore del mondo patì sulla croce i dolori dell’umanità(la malattia del Re pescatore nella leggenda), offrendosi ora sotto le sembianze di quel corpo divino che - recitava un antico inno camaldolese - si tramuta sull’altare in “ostia vera”.

Guardare al sacerdote che, nella liturgia, metteva in scena tutto il dramma della Passione significava allora identificarsi anche con quel Giuseppe d’Arimatea, l’amato discepolo di Gesù, che svolse un ruolo importantissimo nel mistero della salvezza, al punto da ispirare Gregorio di Nazianzo con queste parole rivolte ai fedeli: “Sii tu stesso a richiedere il corpo del Crocifisso, e a farti carico del riscatto del mondo”. E se Maria aveva portato il Signore “nell’intimità del proprio ventre” - affermava il teologo Anselmo d’Aosta- Giuseppe “Lo concepì nel cuore” avvolgendolo “in un lenzuolo candido”. E tutto ciò a significare con quale “purezza di cuore e di coscienza” la comunità cristiana si doveva accostare al corpo di Cristo celebrato nella santa messa, ricordando anche “con quale beatitudine Giuseppe abbracciava quel corpo e lo stringeva al petto!” dopo averlo staccato dalla croce.

(fine sesta parte)

Prima parte: Giuseppe d’Arimatea, una storia mai raccontata

Seconda parte: La Cappella del Corporale, tra dogma e leggenda

Terza parte: La Cappella del Corporale, nel cuore dell’Eucarestia

Quarta parte: Il sogno di Papa Urbano IV

Quinta parte: Orvieto come Gerusalemme

orvietonews.it by http://www.orvietonews.it is licensed under a Creative Commons Attribuzione - Non commerciale - Non opere derivate 3.0 Unported License.

orvietonews.it by http://www.orvietonews.it is licensed under a Creative Commons Attribuzione - Non commerciale - Non opere derivate 3.0 Unported License.

Nota della Redazione: Orvietonews, giornale online registrato presso il Tribunale di Orvieto (TR) nr. 94 del 14/12/2000, non è una bacheca pubblica. Pur mantenendo fede alla disponibilità e allo spirito di servizio che ci ha sempre contraddistinto risultando di gran lunga l’organo di informazione più seguito e letto del nostro territorio, la pubblicazione di comunicati politici, note stampa e altri contributi inviati alla redazione avviene a discrezione della direzione, che si riserva il diritto di selezionare e modificare i contenuti in base a criteri giornalistici e di rilevanza per i lettori.