Orvieto come Gerusalemme: il giardino di Giuseppe

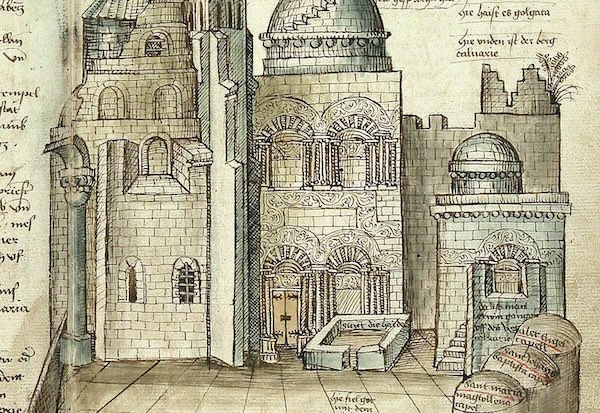

Il Santo Sepolcro nel Medioevo

"Cosa manifesta è che in questo mondo siamo pellegrini, e passiamo per questo mondo come tu passasti pellegrinando per le terre d’oltremare. Tutti siamo pellegrini, come tu vedi…sempre va la nave nostra, che ci porta al porto della vita eternale" (Giovanni delle Celle, 1390).

Nel ‘Breviario di Gerusalemme’ di autore anonimo, scritto nel 530, si diceva che il monte Golgotha fosse il luogo nel quale Dio aveva plasmato Adamo e che proprio lì Cristo venne crocifisso, affinché l’umanità potesse riacquistare la salute dell’anima e dello spirito. A confermarlo era il racconto medioevale ‘Peregrinazione a Gerusalemme e in Terra Santa’, dove si leggeva che il corpo di Adamo, sepolto sotto il Calvario, era stato resuscitato dal torrente del santo sangue del Salvatore. E che quel luogo fosse il Centro della Terra, lo attestava il fatto che già attorno al 638, il califfo Umar, il conquistatore musulmano, venne condotto dal patriarca di Gerusalemme alla basilica della Resurrezione per onorare il sepolcro di Cristo.

Qui, durante la Pasqua, avvenivano liturgie solenni e spettacolari; e non solo a Gerusalemme ma in tutte le chiese della cristianità, erette a somiglianza del Santo Sepolcro. Era questo il modo che rendeva possibile a tutti il pellegrinaggio a Gerusalemme dove si trovava il più sacro dei luoghi, scavato nell’intimo di ogni vero cristiano che come l’utero di Maria era chiamato ad accogliere il corpo di Cristo per poi partorirlo alla vita eterna.

Crocifissione, Cappella del Corporale

Sotto di esso - ribadiva nel 1298 Iacopo da Varazze - si trovava la tomba di Adamo, dove crebbe l’albero dal quale venne ricavata la santa croce. A piantarlo fu uno dei figli di Adamo, Seth, grazie a un virgulto donatogli da un angelo e preso “dal legno in cui Adamo peccò”. Gli stessi crociati adibirono quel giardino, appartenuto a Giuseppe d’Arimatea, a luogo di preghiera perché proprio lì ”cadde l’uomo per il cibo del legno portatore di morte”, ma dove venne anche “rialzato per il cibo del legno che dà la vita”(Bolla Transiturus, 1263).

Per i pellegrini che giungevano ad Orvieto, entrare nella cappella del Corporale significava dunque varcare le porte di Gerusalemme per rivivere spiritualmente gli ultimi istanti della vita di Cristo. Di fronte alla scena della Crocifissione l’assemblea cristiana s’immergeva nel dramma della Passione di Cristo, che Ugolino di Prete Ilario rappresentò proprio nella parete centrale della cappella. Qui le immagini della Passione e della Resurrezione dovevano accompagnare i fedeli durante la santa messa, rendendo più vivo e credibile il mistero di salvezza celebrato sull’altare. Al momento della consacrazione l’ostia veniva elevata dal sacerdote, a significare che il corpo del Salvatore era innalzato sul monte Golgotha; e quando deponeva l’ostia accanto al calice, era il corpo di Cristo che fatto scendere dalla croce veniva deposto nel sepolcro. I vangeli canonici tramandavano che fu proprio Giuseppe d’Arimatea, insieme a Nicodemo, a “staccare il corpo del Signore dalla croce” e a deporlo nel “sepolcro nuovo” che l’autorevole membro del Sinedrio aveva fatto scavare per sé, e che invece donò al suo Maestro. Tuttavia i grandi esegeti del medioevo, come Alcuino e Onorio di Autun, non esitarono a riportare anche quanto raccontato dal vangelo apocrifo di Nicodemo(II secolo).

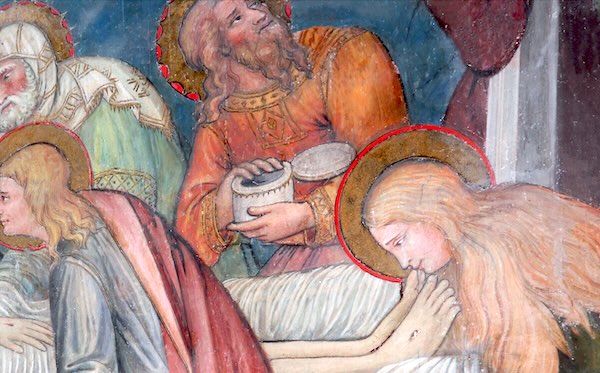

Lo scritto raccontava che durante la sepoltura, il discepolo di Gesù portò con sé un vaso di “pregevole fattura” dentro il quale conservò il sangue uscito dalle piaghe del Crocifisso e che venne accuratamente raccolto dalla lavatura del suo corpo: sangue lasciato poi da Giuseppe d’Arimatea accanto al corpo di Cristo, come a prefigurare l’eucarestia. Questi ed altri autori cristiani confermarono così il suo nobile gesto venne tramandato dagli apocrifi e che lungo i secoli fu venerato dalla cristianità, entrando nell’immaginario popolare. Non risultò certo difficile, per le autorità ecclesiastiche, approvare l’idea di rappresentare il discepolo Giuseppe nella cappella del Corporale con la scena della Deposizione. Qui il discepolo sembra allontanarsi dal corpo del Signore disteso nel sepolcro, mentre stringe tra le mani il suo prezioso vaso ancora aperto. E che quel vaso sia proprio quello che conteneva il sangue di Cristo si poteva comprendere dalla presenza di un altro vaso, quello delle donne: infatti una di loro si trova in ginocchio, davanti a Maria, e reca con sé il vaso degli oli profumanti per ungere il corpo di Gesù.

Deposizione, Cappella del Corporale

Un vero corpo e un vero sangue, quello che Giuseppe custodì nel segreto del sepolcro, ben presto confutato dall’eresia di Basilide e di Simon Mago. Furono proprio loro a negare, fin dai primi secoli del cristianesimo, l’esistenza carnale del Signore sostenendo la natura angelica di Cristo, dotato solo di un corpo apparente. Ma a difendere la storicità della passione e morte di Cristo dalle tesi eretiche del docetismo (1), riprese più tardi da Catari e Albigesi, fu l’insegnamento della Chiesa (2) a cui si unì la Leggenda di Giuseppe che, nel medioevo, aveva acquistato la stessa autorevolezza dei testi evangelici.

È quanto testimoniato da Gregorio di Nazianzo e Giovanni Crisostomo nel IV secolo quando, parlando del corpo carnale di Gesù Cristo, specificarono che non venne gettato al pari di un criminale nella fossa comune, ma di esso si prese cura quel Giuseppe d’Arimatea che, l’unico fra tutti gli apostoli, diede degna sepoltura al Signore “come era usanza dei Giudei seppellire un uomo importante ed esemplare”. Secondo la leggenda, Cristo risorto apparve non solo agli apostoli, ma anche al discepolo Giuseppe (rinchiuso in prigione dai Giudei per aver trafugato il corpo di Gesù!) e dopo avergli riconsegnato il suo vaso, ne rivelò anche il significato a conferma della vera umanità di Cristo, e cioè della sua morte e della sua sepoltura: “Il vaso nel quale si farà il sacrificio simboleggerà il sepolcro in cui tu, Giuseppe, mi deponesti; la patena che vi sarà posta sopra simboleggerà la lapide con la quale tu mi copristi; e infine la stoffa che sarà chiamata corporale simboleggerà il sudario (3) in cui tu mi avvolgesti…e non verrà mai celebrato il rito della messa senza che anche tu, Giuseppe, venga ricordato”.

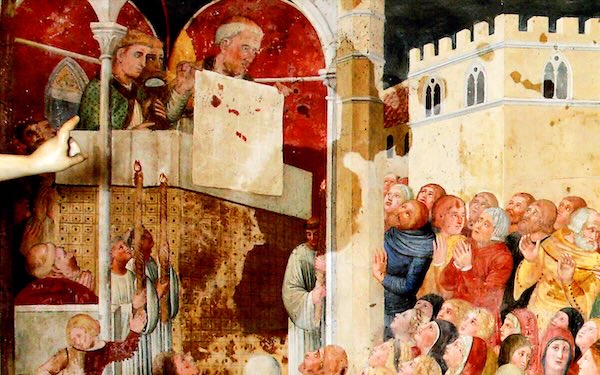

Da allora la storia di Giuseppe d’Arimatea, che ebbe il coraggio di manifestare pubblicamente tutto il suo affetto per il Maestro, si affermò a tal punto da permeare l’arte e la liturgia del medioevo; un riconoscimento del suo grande valore spirituale che convinse l’artista Ugolino e i teologi domenicani che lo affiancarono, a ritrarre il discepolo proprio dietro l’altare della cappella. E tutto questo nell’epoca delle contese e delle dispute dottrinali quando si indagava su ogni rituale della Chiesa, vissuto dai fedeli come il momento più alto della salvezza. Orvieto come Gerusalemme, il giardino del Sepolcro come la mistica cappella del miracolo di Bolsena che mostrava il nuovo sudario di Cristo: nella reliquia di quel santissimo Corporale i fedeli potevano allora contemplare le gocce di sangue che lasciarono impresse, nel piccolo fazzoletto di lino, “figure a somiglianza di uomo”, una mirabile visione che rimandava i credenti al lenzuolo di Cristo che avvolse il corpo passionato del Salvatore del mondo e che fu anch’esso “chiamato corporale”.

Miracolo di Bolsena, Cappella del Corporale

(fine quinta parte)

Prima parte: Giuseppe d’Arimatea, una storia mai raccontata

Seconda parte: La Cappella del Corporale, tra dogma e leggenda

Terza parte: La Cappella del Corporale, nel cuore dell'Eucarestia

Quarta parte: Il sogno di Papa Urbano IV

Note:

- Il docetismo, nato nei primi secoli del cristianesimo, negava la natura umana e corporea del Cristo, disconoscendo la realtà della sua vita terrena; per esso il corpo di Cristo sarebbe esistito solo come “fantasma”, e cioè senza la sostanza della carne. Considerando il Cristo privo di un vero corpo, si arrivò persino a credere che un angelo avesse preso sulla croce il posto di Gesù il quale, nel suo apparente sacrificio, non patì delle vere sofferenze e una vera morte. Tale concezione venne ritenuta eretica dalle chiese cristiane del I Concilio di Costantinopoli nel 381.

- In una omelia di Cirillo di Gerusalemme, nel IV secolo, si legge: “Vera la morte di Cristo, vera la separazione della sua anima dal suo corpo, vera anche la sepoltura del suo santo corpo avvolto in un candido lenzuolo”.

- La sindone fu inizialmente conservata dalla primitiva comunità cristiana come ricordo della Passione. Portata alla città di Edessa, tra il V e il VI secolo, prese il nome di Mandylion. Del telo di lino in cui fu avvolto il corpo di Cristo ne parlarono, oltre che i vangeli e alcune fonti apocrife come il Vangelo degli Ebrei, di Nicodemo e di Gamaliele, anche il vescovo Braulione e Arculfo(VII secolo). Del sacro lino non si seppe più nulla fino al 1353 quando, a Lirey in Francia, venne esposto dai canonici di una chiesetta, fatta costruire dal cavaliere Goffredo di Charny. Nel 1389 il vescovo di Troyes, la città natale di Robert de Boron, autore della Leggenda del Graal, si pronunciò sulla veridicità della sindone definendola per la prima volta una raffigurazione artificiale: dopo il divieto di esporla pubblicamente, la preziosa reliquia fu tenuta nascosta in un luogo imprecisato, fino al 1418 quando, durante la Guerra dei Cent’anni, Margherita di Charny(figlia di Goffredo) la ritirò dalla chiesa di Lirey e nel 1453 fu venduta al duca Ludovico II di Savoia, principe del Piemonte. Attualmente si trova custodita nel duomo di Torino.

La sepoltura di Gesù e la Sindone nel sepolcro vuoto, Codice Pray

orvietonews.it by http://www.orvietonews.it is licensed under a Creative Commons Attribuzione - Non commerciale - Non opere derivate 3.0 Unported License.

orvietonews.it by http://www.orvietonews.it is licensed under a Creative Commons Attribuzione - Non commerciale - Non opere derivate 3.0 Unported License.

Nota della Redazione: Orvietonews, giornale online registrato presso il Tribunale di Orvieto (TR) nr. 94 del 14/12/2000, non è una bacheca pubblica. Pur mantenendo fede alla disponibilità e allo spirito di servizio che ci ha sempre contraddistinto risultando di gran lunga l’organo di informazione più seguito e letto del nostro territorio, la pubblicazione di comunicati politici, note stampa e altri contributi inviati alla redazione avviene a discrezione della direzione, che si riserva il diritto di selezionare e modificare i contenuti in base a criteri giornalistici e di rilevanza per i lettori.