Abitare la carne, non l'astrazione

Ci troviamo a un punto di rottura. Non stiamo semplicemente attraversando un periodo di transizione, come spesso ci siamo raccontati. No, stavolta è qualcosa di più profondo: è una mutazione. Una trasformazione che riguarda non solo le strutture sociali ed economiche, ma l’identità stessa dell’essere umano. Siamo di fronte a una rottura antropologica, simbolica, spirituale. Ci parla dell’individuo iperconnesso ma solo, del cittadino che ha perso il riferimento comunitario, del credente che non riesce più a trovare parole per dire la propria fede.

Dieci anni fa si parlava con fiducia di un “nuovo umanesimo”. Oggi ci accorgiamo che quella parola – umanesimo – è ferita, è aporia. Non basta più pronunciarla con nostalgia o speranza: va attraversata con lucidità, interrogata senza retorica, vissuta con coraggio.

E non basta evocarla per sanarla. Bisogna attraversarne la ferita, lasciarsi interrogare dalla sua ambiguità. È lì, forse, che può nascere qualcosa di nuovo, più vero, più incarnato. Ma serve una Chiesa capace di uscire da sé e abitare le contraddizioni del contesto attuale.

Viviamo in un mondo che ha smarrito il senso, sostituendolo con l’efficienza, la prestazione, la velocità. Lo vediamo ogni giorno: tutto è diventato calcolo, algoritmo, tecnica. I rapporti si riducono a connessioni, il volto dell’altro a un’immagine riflessa, il tempo a una sequenza di istanti produttivi. La nostra società è dominata da una logica dell’astrazione che ci rende incapaci di abitare il mondo.

Il sociologo Hartmut Rosa parla di una società dell’accelerazione che genera “indisponibilità”: non riusciamo più a entrare in relazione profonda con ciò che ci circonda. Tutto scorre via, tutto si consuma. Anche le relazioni, anche il tempo, anche noi stessi.

Charles Taylor descrive l’epoca moderna come la stagione del “sé corazzato” (buffered self): un individuo chiuso nella propria interiorità, protetto da tutto ciò che è esterno e trascendente, che pretende di costruire da sé il proprio senso.

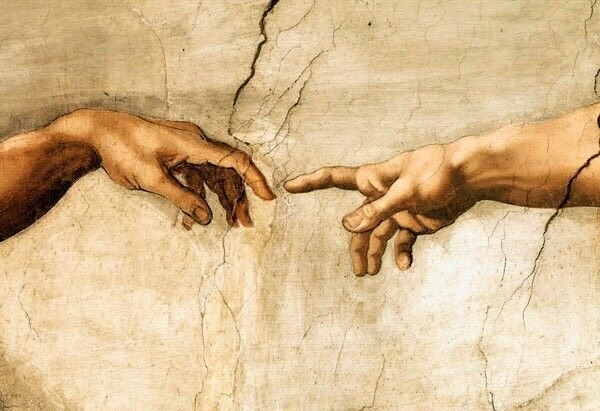

In contrasto, il “sé poroso” (porous self) delle epoche premoderne era aperto alla trascendenza, all’influsso del divino, alla reciprocità con il mondo. L’uomo moderno si percepisce come autonomo, ma finisce per essere isolato, fragile, incapace di relazioni durature. E un sé privo di legami profondi è, inevitabilmente, un sé senza futuro.

L’Italia conserva una riserva di umanità straordinaria. Ma rischia di sprecarla. Siamo un Paese che ha costruito la propria cultura sul valore della persona, sulla bellezza condivisa, sulla forza dei legami. Eppure oggi sembra incapace di generare vera prossimità. L’individualismo, il tecnicismo, la corruzione relazionale hanno eroso anche le migliori intenzioni.

La politica è priva di visione.

L’accademia, spesso rinchiusa in linguaggi opachi, autoreferenziali, talvolta elusivi, fatica a farsi ascoltare. Parla molto, ma non sempre si lascia comprendere. E così, mentre la realtà si trasforma, il sapere rischia di restare chiuso in una bolla di astrazione. E allora ci si chiede: chi può ancora offrire parole capaci di generare valore? La Chiesa, forse, se accetta la sfida di assumersi una responsabilità pubblica non per dettare regole, ma per generare orizzonti.

Papa Francesco ha provato a cambiare rotta: ha voluto una Chiesa che non stesse al centro del potere, ma ai margini della sofferenza. Una Chiesa “ospedale da campo”, capace di ascoltare prima di giudicare, di accompagnare prima di condannare. Ma spesso, questa intuizione profonda è stata neutralizzata. Si è trasformata in estetica del cambiamento, non in prassi radicale.

Oggi la Chiesa deve decidere: vuole essere ancora un attore significativo nella storia, o vuole rifugiarsi in un’identità chiusa? Se sceglie la prima via, deve accettare il rischio della profezia. Deve avere il coraggio di farsi voce scomoda. Non più solo un’istituzione che distribuisce servizi religiosi, ma una comunità che genera letture condivise, accoglie, accompagna, cammina.

Il nuovo umanesimo non sarà figlio di un progetto teorico ben definito, ma di un’esperienza condivisa della mancanza. Come ha scritto Marcel Gauchet, l’uscita dalla religione ha lasciato un vuoto simbolico, ma quel vuoto non è silenzio, è sete. E una sete autentica può ancora generare relazioni, cammini, legami.

Dobbiamo imparare a stare nella mancanza senza volerla colmare subito. Il desiderio, se non è manipolato, diventa energia generativa. La dinamica interpersonale, se non è funzionale, diventa luogo di rivelazione. L’altro, se non è ridotto a problema, può tornare a essere dono.

Abbiamo bisogno di una sociologia che non stia a guardare dalla finestra, ma che scenda in strada. Una sociologia che ascolti, accompagni, legga le trasformazioni con uno sguardo coinvolto. E abbiamo bisogno di una spiritualità che non si rifugi nei cieli, ma che abiti la terra. Una spiritualità che sappia camminare accanto, che non si vergogni della fatica, che non fugga il dubbio.

Il popolo credente ha oggi la possibilità di essere questo spazio di convergenza tra sociologia e spiritualità. Un luogo in cui il pensiero diventa gesto, e il gesto diventa segno. Uno spazio in cui la fede si fa carne nelle relazioni quotidiane, nella vita che si dona, nella convivenza che si reinventa.

Se vogliamo che il corpo ecclesiale torni a essere fermento nel cuore della società, è necessario che il cambiamento non resti ancorato a dichiarazioni di principio, ma si traduca in scelte concrete, visibili, coraggiose — e, soprattutto, misurabili. Perché senza verifica, anche le migliori intenzioni rischiano di svanire nell’inconsistenza.

Innanzitutto, occorre ripensare la parrocchia. Non più intesa semplicemente come centro sacramentale o luogo di servizi religiosi, ma come uno spazio che custodisce legami e fa nascere nuove forme di convivenza: un ambito educante, dove ci si prende cura delle relazioni, dove ci si ascolta senza giudicare, dove si impara a vivere insieme anche nella differenza.

Accanto a questo, è indispensabile formare credenti e operatori capaci di discernimento. C’è bisogno di uomini e donne che sappiano leggere i segni dei tempi, che non si rifugino dietro semplificazioni ideologiche o automatismi pastorali. Persone libere e responsabili, capaci di abitare la complessità senza smarrire il cuore. Formare al discernimento significa educare alla pazienza, al silenzio, all’ascolto profondo: qualità rare ma decisive per non reagire con paura ai mutamenti in corso.

Un altro passo importante sarebbe quello di istituire osservatori pastorali permanenti che dialoghino con le scienze sociali. Troppo spesso la Chiesa parla “sul” mondo, ma non lo conosce davvero. Abbiamo bisogno di strumenti che ci aiutino a cogliere dove si annidano oggi le nuove forme di povertà, le solitudini invisibili, i disagi non nominati. Solo una pastorale che parte dalla realtà può essere davvero evangelica.

Occorre poi investire nella formazione congiunta: mettere insieme teologi, sociologi, educatori, operatori culturali per costruire una nuova grammatica comune. È la stagione storica delle alleanze, non delle competizioni. Solo camminando insieme si possono generare percorsi nuovi, dove la fede non sia ridotta a pratica intimista e la sociologia non resti chiusa nell’analisi sterile.

Infine, va ripensata la destinazione degli spazi ecclesiali. Le case canoniche, i conventi, le chiese non possono restare luoghi chiusi, inaccessibili, muti. Devono tornare a essere presìdi di prossimità, oasi di ascolto, luoghi di bellezza abitata. Dove chiunque possa trovare riparo, parola, riconoscimento. Un cristianesimo che condivide i suoi spazi, condivide anche il suo destino: e questo la rende realmente credibile.

Il frangente è questo. Non possiamo più permetterci di rimandare. O il popolo credente si immerge nelle pieghe della storia, assumendone la complessità, o diventerà una voce sempre più lontana, inascoltata. Ma se sceglierà la carne della vita, la prossimità reale, e soprattutto la concretezza — non come slogan, ma nel suo senso più autentico: dal latino concrescĕre, “crescere insieme”, cioè prendere corpo, saldarsi, farsi realtà condivisa — allora potrà ancora essere spazio di nascita, di legami.

L’umano resiste. Nei legami che non si spezzano. Nelle comunità che continuano a inventare speranza. Nelle storie che si rialzano dopo la caduta. Lì, in quelle incrinature, può nascere il nuovo umanesimo. E la Chiesa può ancora essere levatrice.

Ma deve scegliere. Abitare la carne, o dissolversi nell’astrazione.

Non c’è più tempo. Siamo in ritardo. E ogni ritardo, in certi momenti della storia, non è solo mancanza di lucidità: è mancanza di amore.

orvietonews.it by http://www.orvietonews.it is licensed under a Creative Commons Attribuzione - Non commerciale - Non opere derivate 3.0 Unported License.

orvietonews.it by http://www.orvietonews.it is licensed under a Creative Commons Attribuzione - Non commerciale - Non opere derivate 3.0 Unported License.

Nota della Redazione: Orvietonews, giornale online registrato presso il Tribunale di Orvieto (TR) nr. 94 del 14/12/2000, non è una bacheca pubblica. Pur mantenendo fede alla disponibilità e allo spirito di servizio che ci ha sempre contraddistinto risultando di gran lunga l’organo di informazione più seguito e letto del nostro territorio, la pubblicazione di comunicati politici, note stampa e altri contributi inviati alla redazione avviene a discrezione della direzione, che si riserva il diritto di selezionare e modificare i contenuti in base a criteri giornalistici e di rilevanza per i lettori.