L'Ultima Cena del Monastero di San Paolo in Orvieto. Nobile esempio tratto da un'incisione di Raimondo Marcantonio dall'invenzione di Raffaello Sanzio

Nel XV-XVI secolo gli affreschi che rappresentavano l'Ultima Cena divennero una "moda" nei vari conventi, basti pensare al meraviglioso cenacolo di Leonardo da Vinci (1452-1519), databile 1497-1498 e realizzato su commissione di Ludovico il Moro nel refettorio del convento domenicano a Santa Maria delle Grazie in Milano. Anche se non così famosi alla critica, ve ne sono diversi anche nei conventi orvietani come nell’ex refettorio del monastero di San Paolo in Orvieto, di proprietà delle suore Adoratrici del Preziosissimo Sangue di Cristo dove è possibile ammirare un affresco parietale raffigurante un cenacolo del XVI secolo, realizzato da una bottega dell’Italia centrale di stampo fiorentino.

Il soggetto, ovvero l'Ultima Cena, è stato scelto dalle domenicane savonaroliane di San Paolo, per effigiarlo nel refettorio dove le monache consumavano i loro pasti giornalieri ascoltando i versi della sacra Bibbia. In questo caso l'evento raffigurato nell’affresco narra il momento in cui Gesù ha da poco detto agli apostoli "Uno di voi mi tradirà". Il pittore nell’affresco volle rappresentare le emozioni e i turbamenti di ciascuno degli apostoli alle parole di Gesù, attraverso le espressioni dei visi e la mimica dei gesti dopo l’annuncio del tradimento.

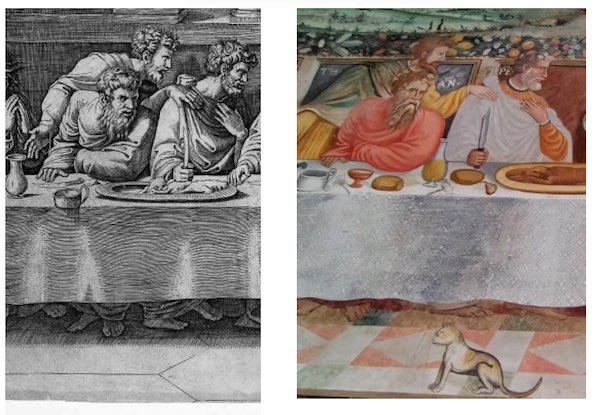

L’esecutore del dipinto, ad oggi ancora non noto, ha sicuramente ammirato il disegno di Raffello Sanzio (1483-1520), oggi al castello di Windsor in Inghilterra, oppure le incisioni a bulino redatte da Marcantonio Raimondi (1479- 1534), che ritraggono l’opera di Raffaello Sanzio conservate, e presso l’Accademia dei Lincei in Roma, proveniente dal fondo Corsini, e nei Musei Civici di Arte e Storia -Pinacoteca Tosio Martinengo, Brescia, di scuola romana.

Marcantonio Raimondi è stato il più celebre incisore italiano del Cinquecento. Allievo di Francesco Francia (1447-1517) presto passò dalla lavorazione del niello all’incisione in rame. Dopo un soggiorno veneziano, nel 1508 a Firenze conobbe Raffaello e dopo aver guadagnato la sua fiducia riprodurrà molte sue opere. Dal 1510 fino al 1527 risiedette a Roma. Marcantonio affinerà sempre di più il suo stile ai caratteri di Raffaello, proprio grazie al maestro urbinate. Dopo il sacco di Roma, si rifugiò a Bologna fino alla sua morte. L’artista dell’affresco di San Paolo riprende quasi fedelmente l’opera di Raffaello, tranne la figura di Cristo e l’architettura, non solo per la gestualità degli apostoli o per la prospettiva valorizzata dall’andamento delle linee di fuga incise nelle mattonelle colorate, del pavimento, ma per le ombreggiature messe in risalto dai chiaroscuri della tovaglia, come quelle scalfite nell’incisione di Marcantonio, anche se, in quella orvietana raggiunge un certo realismo grazie alla luce naturale che filtra dalle finestre laterali del refettorio. La scena è ambientata in una sola stanza e l'artista, trattandosi di un pasto serale, utilizza la luce che si irradia dalle finte arcate del loggiato, poste sopra i festoni di fiori e frutta, per illuminare tutta la scena e per mostrare il paesaggio che si scorge dalle due aperture. I due ambienti che sono disegnati sopra la scena centrale raffigurano un paesaggio collinare con animali e un paesaggio marittimo.

Il tavolo qui rappresentato è di forma rettangolare e disposto frontalmente rispetto allo spettatore, in questo caso Gesù occupa il posto d’onore, ovvero è al centro della scena, mentre Giuda è isolato in fondo sul lato sinistro del tavolo, avente la stessa postura di quello del disegno di Raffaello o dell’incisione di Marcantonio. Giuda, il traditore, è raffigurato come un uomo maturo e di profilo, indossa delle vesti scure ed è colto nel momento in cui un piccolo diavolo dal colore violaceo, in posizione eretta afferra con le mani i cappelli dell’apostolo appoggiandosi sulle sue spalle e a comunicarci il suo carattere malvagio sono anche le unghie delle mani di colore nero. In questo dipinto ci sono diversi animali raffigurati tra cui un gatto, un cane, uno scoiattolo e una tartaruga, quest’ultimi inconsueti.

Il cane, solitamente simbolo di fedeltà, è qui rappresentato mentre si allontana da Giuda. Il gatto, che non nelle ultime cene solitamente rappresenta il demonio, si reca, invece, anch'esso nella direzione opposta dell’apostolo traditore come tra l’altro la tartaruga. La tartaruga ha sempre un ruolo simbolico importante, ed è nota per la sua lentezza, ma la sua caratteristica più rilevante è la longevità. La tartaruga, racchiusa fra le due piastre della sua corazza, rappresenta il piano intermedio, la via fra cielo e terra. Per questa funzione primordiale di sostegno alla terra, la tartaruga è considerata un compagno, la cui compagnia è benefica e, proprio per questo è intenta ad allontanarsi da Giuda. Lo scoiattolo è colui che si fa ombra con la propria coda, e per questo è riconducibile all'uomo che nell'Eden viene definito Ombra, né luce né tenebre, ed è l’unico animale che è rivolto verso Giuda. Lo scoiattolo, oltre ad essere uno degli animali più sensibili del bosco nel presagire l'arrivo di una tempesta, in questo dipinto preannuncia la passione di Cristo come tra l’altro ci ricordano i tre angeli raffigurati nel dipinto che sono rappresentati con i simboli della passione di Cristo. L’artista si impegnò nel rappresentare con minuti dettagli il cibo servito sulla tavola, ivi compreso l’agnello, simbolo del sacrificio, adagiato su un vassoio ovale.

Sulla tavola dell’affresco sono dipinte, brocche di vetro e in ceramica contenenti vino e acqua, pagnotte di pane e della frutta, coltelli e finocchio selvatico Il finocchio è un arbusto strano ma inconfondibile per il suo odore, viene raccolto nei campi e utilizzato per aromatizzare soprattutto in cucina il cibo durante la cottura, in particolare le pietanze a base di carne. Un simbolo raro nell’arte, ma non sulla tavola. Un tempo, infatti, si era soliti offrire, con il vino meno buono, dolci al finocchio per la proprietà aromatica di questi semi capaci di correggere i difetti del vino, oppure i semi di finocchio venivano messi direttamente nella bevanda alcolica. Per questo si prese ad usare il vocabolo “infinocchiare” col senso preciso di trarre in inganno. Il finocchio, infatti, ha la duplice valenza simbolica della forza e del tradimento, come in questo caso il tradimento di Giuda. In contrapposizione al finocchio, ossia all’inganno, vi è raffigurata la pera, frutto dolcissimo che simboleggia la bontà divina.

Sicuramente il Cenacolo di Orvieto oltre a rappresentare un'iconografia per molti aspetti particolari e unici, forse è uno tra i pochi esempi o chissà l’unica opera realizzata ad affresco da un artista, che in maniera nobile riprende il disegno eseguito da Raffaello Sanzio o le stampe a bulino di Marcantonio Raimondi, il maggior traduttore delle invenzioni del grande maestro urbinate. Questo studio sicuramente vuole essere un invito a visitare questo luogo, non solo per ammirare la bellezza e l’unicità del dipinto, la vivacità dei colori e dei particolari, ma soprattutto per apprezzare il messaggio tramesso in questa Ultima Cena, ossia della vittoria di Cristo sul tradimento e per la salvezza degli uomini.

orvietonews.it by http://www.orvietonews.it is licensed under a Creative Commons Attribuzione - Non commerciale - Non opere derivate 3.0 Unported License.

orvietonews.it by http://www.orvietonews.it is licensed under a Creative Commons Attribuzione - Non commerciale - Non opere derivate 3.0 Unported License.

Nota della Redazione: Orvietonews, giornale online registrato presso il Tribunale di Orvieto (TR) nr. 94 del 14/12/2000, non è una bacheca pubblica. Pur mantenendo fede alla disponibilità e allo spirito di servizio che ci ha sempre contraddistinto risultando di gran lunga l’organo di informazione più seguito e letto del nostro territorio, la pubblicazione di comunicati politici, note stampa e altri contributi inviati alla redazione avviene a discrezione della direzione, che si riserva il diritto di selezionare e modificare i contenuti in base a criteri giornalistici e di rilevanza per i lettori.